IT DI STEPHEN KING

di Anna Maria Pierdomenico

Siamo nel 1978, a Boulder, in Colorado. Una sera come tante, un giovane Stephen King attraversa un vecchio ponte di legno per recuperare l’auto dal meccanico. Nulla di memorabile, se non fosse che proprio in quell’istante la fantasia dello scrittore accende la miccia di quello che diventerà il suo romanzo più ambizioso: It. Un’idea semplice, presa in prestito da una fiaba norvegese in cui un troll si nasconde sotto un ponte, si trasforma così in un’opera-mondo, capace di intrecciare horror, romanzo di formazione e critica sociale.

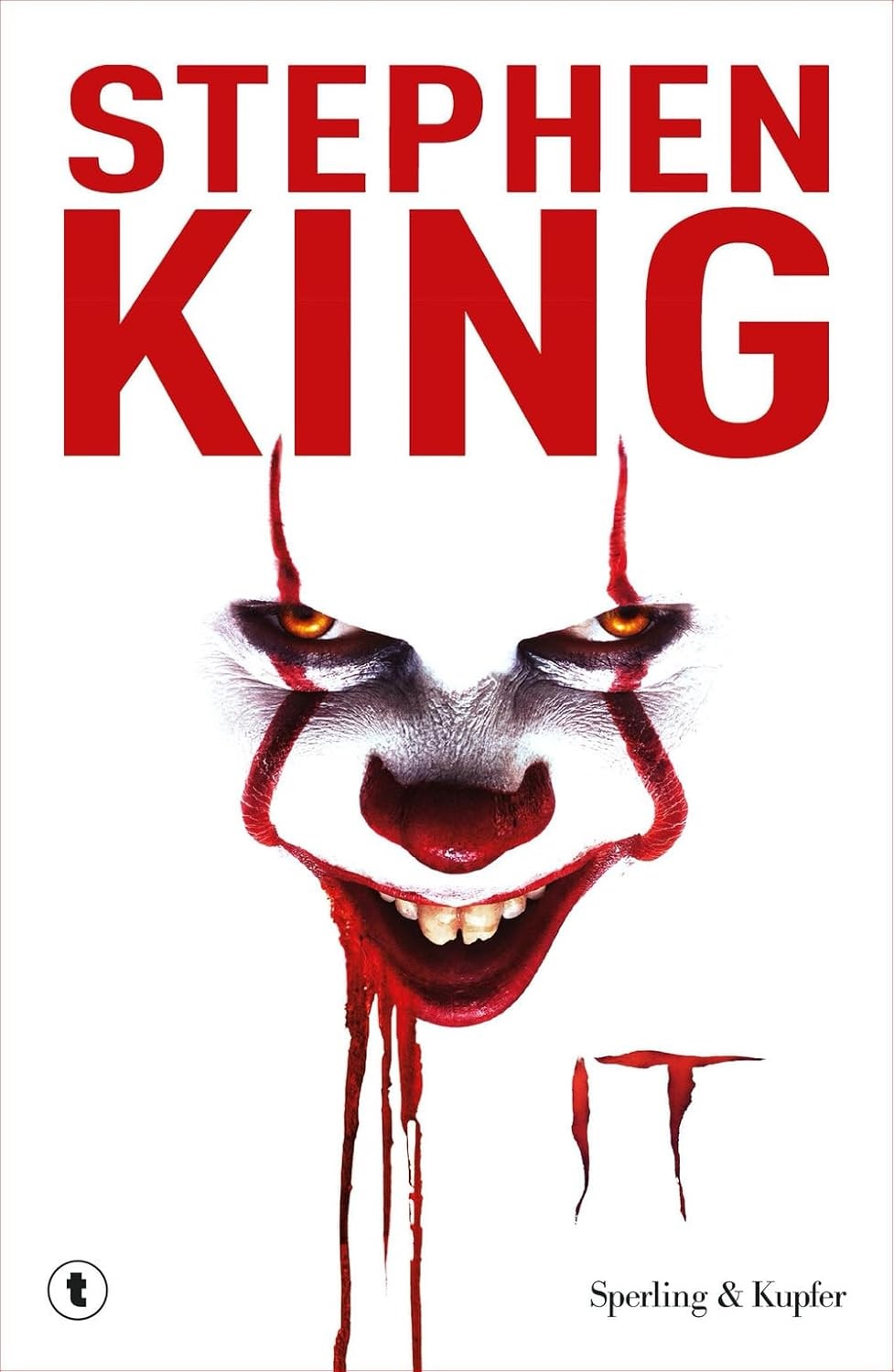

Perché sì, It è certamente una pietra miliare dell’horror, con il suo clown assassino che da quarant’anni popola gli incubi dei lettori e degli spettatori. Ma ridurlo a questo sarebbe un errore. Pennywise è l’incarnazione più celebre di It, il volto che ha terrorizzato generazioni di lettori e spettatori. Clown ballerino dal sorriso feroce, miscuglio tra il pagliaccio televisivo Bozo e il Ronald McDonald delle pubblicità, è al tempo stesso familiare e inquietante: un simbolo dell’infanzia deformato in incubo. Ma ridurlo a un semplice clown sarebbe un errore: Pennywise è la maschera più riconoscibile di un’entità che muta continuamente, assumendo le sembianze delle paure più intime delle sue vittime. La sua forza non sta solo nell’orrore visivo, ma nel modo in cui King lo usa per raccontare la fragilità dell’infanzia e il potere corrosivo della paura, capace di piegare tanto i bambini quanto gli adulti. It è inoltre un racconto dell’infanzia e della perdita dell’innocenza, un’epopea che alterna i giochi estivi dei ragazzi alle ombre più cupe della provincia americana, quella dove prosperano bullismo, silenzi omertosi e maldicenze che fanno più paura dei mostri.

Il Club dei Perdenti nasce proprio lì, tra gli ultimi e i più fragili, quei bambini che King ha sempre scelto come protagonisti delle sue storie, ben prima che qualcuno lo accusasse di essersi “piegato al politicamente corretto”. Carrie, Dolores Claiborne, i sette ragazzini di Derry: i suoi eroi sono sempre stati vittime, emarginati, persone che la società considera irrilevanti. La forza narrativa sta nell’atto di ribellione che compiono insieme, trasformando la loro fragilità in un’arma contro il male.

Billy, balbuziente e segnato dalla perdita del fratellino, è il leader naturale del gruppo, quello che trasforma la sofferenza in coraggio. Richie, con la sua parlantina inesauribile e la capacità di “fare le voci”, porta leggerezza e comicità anche nei momenti più cupi. Eddie, schiacciato dall’ipocondria imposta da una madre ossessiva, è fragile ma sorprendentemente lucido e capace di orientarsi dove gli altri si perdono. Ben, ragazzino sovrappeso e timido, è un ingegnere nato: costruisce dighe, progetta, immagina, e il suo talento diventerà il seme del suo futuro da architetto. Stan, amante dell’ornitologia e del rigore, incarna l’innocenza più pura e al tempo stesso la fatica di conciliare razionalità e incubo. Mike, ultimo ad unirsi, è lo storico del gruppo, l’unico a rimanere a Derry e a custodire la memoria quando gli altri se ne sono andati.

E poi c’è Beverly, la sola ragazza del Club: la più fragile e insieme la più forte. Costretta a crescere troppo in fretta in una famiglia violenta, porta sulle spalle un dolore che la rende bersaglio facile delle malelingue. Eppure è proprio lei a dimostrare spesso la maggiore determinazione, la capacità di affrontare ciò che gli altri non riescono nemmeno a nominare. La sua figura è un equilibrio difficile di vulnerabilità e coraggio, e senza di lei il gruppo non sarebbe lo stesso.

Ho letto It per la prima volta vent’anni fa e mi aveva conquistata allora, come mi ha conquistata ora. Ma rileggerlo da adulta mi ha permesso di cogliere più chiaramente la sua natura di straordinario romanzo di formazione. Non è solo la paura a colpire, ma la nostalgia di un tempo in cui l’amicizia era assoluta, i legami più forti delle paure, e persino la realtà poteva piegarsi all’immaginazione. Alcune scene – penso a quelle della bicicletta Silver o agli ultimi addii – hanno una carica lirica che commuove ben più dei passaggi spaventosi.

Non mancano, certo, gli elementi inquietanti: c’è una scena (i lettori sanno bene quale) che mi aveva colpita allora e che mi ha disturbata anche oggi, tanto che continua a dividere critica e pubblico. E la battaglia finale con It, messa in scena in modo visionario e complesso, non è nelle mie corde: non perché sia incoerente o meno intensa del resto, ma semplicemente perché non rientra nei miei gusti. Le ultime pagine, però, ribaltano tutto: chiudono il romanzo con una malinconia dolcissima, quasi poetica, che lascia il lettore sospeso tra perdita e speranza.

n definitiva, It non è solo il libro più famoso di Stephen King, ma forse quello che più di tutti racchiude le sue ossessioni: la paura ancestrale, la provincia corrotta, l’amicizia salvifica, la condanna del mito americano del successo a tutti i costi. È un viaggio dentro l’orrore, ma soprattutto dentro la memoria, che ci ricorda quanto sia difficile – eppure necessario – non dimenticare il bambino che siamo stati.