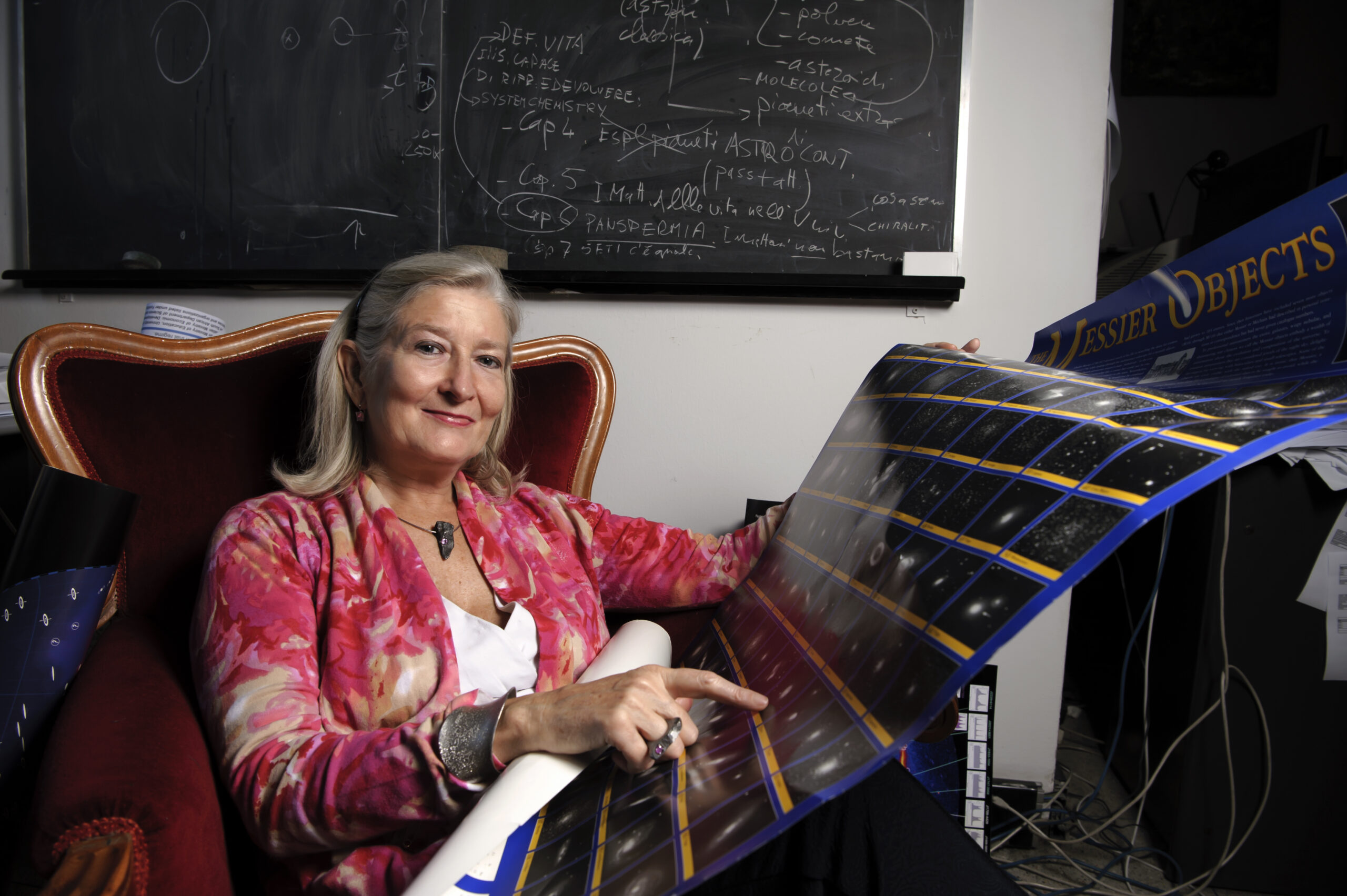

INTERVISTA A PATRIZIA CARAVEO, ASTROFISICA:“LO SPAZIO VA RISPETTATO. AI GIOVANI DICO: STUDIATE CON CURIOSITÀ”

di Madia Mauro

Foto di Copertina: © Gerald Bruneau

Patrizia Caraveo, astrofisica di fama internazionale, è Direttrice dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. Ha lavorato a importanti missioni spaziali dedicate all’astrofisica delle alte energie, tra cui COS-B, Integral, Swift, Agile e Fermi. È stata tra i primi scienziati a intuire il ruolo chiave delle stelle di neutroni e, per i suoi contributi alla ricerca, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Premio Presidente della Repubblica (2009) e il Premio Enrico Fermi (2021). È membro del Gruppo 2003 e delle 100donne contro gli stereotipi. Dal 2014 figura tra gli Highly Cited Researchers. È autrice di numerosi volumi, tra cui Il cielo è di tutti (Edizioni Dedalo), Conquistati dalla Luna. Storia di un’attrazione senza tempo (Raffaello Cortina Editore) e I marziani siamo noi. Alla ricerca di un’altra Terra (Zanichelli).

Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna. Oggi non si parla solo di esplorazione, ma di una vera e propria colonizzazione dello spazio. È un obiettivo realistico?

«L’esplorazione dello spazio è una delle frontiere più affascinanti della scienza: ogni missione permette di conoscere meglio l’universo e, di riflesso, la vita sulla Terra. La colonizzazione è un’altra sfida. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma percorribile, a patto di valutare con attenzione il rapporto tra costi e benefici. Le opportunità sono concrete ma gli investimenti richiesti sono notevoli, sia sul piano organizzativo che logistico, basti pensare alla complessità di realizzare habitat pressurizzati, sistemi di supporto vitale e infrastrutture in ambienti privi di atmosfera. Un esempio è rappresentato dalle miniere spaziali: alcuni asteroidi contengono materiali preziosi, come platino e terre rare, la cui estrazione richiede tecnologie ancora in fase di sviluppo e costi attualmente molto elevati. Nonostante ciò, l’interesse generale continua a crescere in modo significativo.»

Quali sono le opportunità e i rischi legati agli investimenti delle imprese spaziali private?

«Diverse nazioni e grandi aziende stanno investendo nello spazio per sviluppare nuovi modelli di business. Tra gli esempi più rilevanti spiccano Jeff Bezos, fondatore di Amazon, con la sua compagnia aerospaziale Blue Origin, e Elon Musk, fondatore di SpaceX. Entrambe le aziende puntano a rendere lo spazio accessibile e commercialmente sostenibile, sviluppando tecnologie per il trasporto orbitale, il turismo spaziale e le infrastrutture extraterrestri. In particolare, il progetto Starlink, lanciato da Musk nel 2017, con un bilancio positivo raggiunto solo nel 2024, dimostra che innovazione e perseveranza possono portare a ritorni economici reali. I rischi economici esistono, ma le prospettive di crescita sono concrete, anche grazie al progresso tecnologico e alla forte riduzione dei costi di lancio, passati da 20.000 a meno di 2.000 dollari al chilogrammo.»

Nel suo ultimo libro, Ecologia spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte (Hoepli), affronta il tema dell’inquinamento nello spazio. Esistono strategie per rendere le missioni più sostenibili?

«Lo spazio non è una terra di nessuno da sfruttare a piacere: l’approccio “vado, sfrutto e torno” non è percorribile. Occorrono responsabilità etica e politica, ma il quadro giuridico di riferimento è ancora debole. Il Trattato sullo Spazio Esterno, accordo internazionale firmato nel 1967, stabilisce le linee guida per l’utilizzo pacifico e cooperativo dello spazio ed è considerato la base giuridica della legislazione spaziale internazionale. Il contesto storico in cui è stato formulato era certamente diverso: le attività spaziali erano limitate alle grandi potenze e lo sfruttamento commerciale non era ancora un tema reale. Il trattato non vieta l’uso delle risorse spaziali, ma ne richiede la supervisione e responsabilità degli Stati. Questo ha portato a interpretazioni diverse: gli USA, con lo Space Resource Exploration and Utilization Act, comunemente noto come Space Act, legge firmata durante l’amministrazione Obama, permettono alle aziende private di estrarre risorse dagli asteroidi. Anche Lussemburgo e Irlanda hanno adottato leggi favorevoli, attirando investimenti e startup con vantaggi legali e fiscali. È fondamentale aggiornare le regole internazionali, ridurre i detriti orbitali, puntare su tecnologie riutilizzabili e sviluppare un’etica condivisa e lungimirante, capace di coniugare progresso e responsabilità, esplorazione e rispetto, che veda lo spazio non solo come risorsa ma come un bene comune da preservare per le generazioni future, evitando di ripetere gli errori fatti sulla Terra.»

È possibile recuperare parte dell’enorme quantità di detriti che affollano lo spazio?

«La questione, più che tecnica, è soprattutto di natura politica ed economica, collegata alla regolamentazione dei lanci e alle decisioni prese dai governi per affrontare il problema. Fino a pochi anni fa, ogni anno venivano lanciati circa 200 satelliti; oggi il numero è arrivato a circa 3000, con una crescita incontrollata che rischia di compromettere l’uso futuro dello spazio orbitale. I detriti si formano quando i satelliti esauriscono la loro vita operativa e restano in orbita senza più la capacità di manovrare. In teoria, un satellite dovrebbe poter rallentare e abbassare la sua orbita fino a bruciarsi nell’atmosfera, evitando così di diventare un pericolo permanente. Ma molti satelliti, come quello americano lanciato nel 1958, continuano a orbitare, aumentando il rischio per altri satelliti e per tutto l’ecosistema spaziale. Va, inoltre, ricordato che lo spazio orbitale non è infinito: oltre ai satelliti attivi, ci sono moltissimi oggetti in orbita, tra cui satelliti spenti e stadi di razzi, ossia le parti che spingono i satelliti fino alla loro traiettoria. La buona notizia è che si stanno sperimentando soluzioni innovative, come i satelliti “spazzini”, progettati per catturare e rimuovere i detriti dall’orbita. Rimane, però, aperta una domanda cruciale: chi pagherà per questo prezioso servizio?»

Data la vastità dell’universo e il crescente numero di esopianeti scoperti, qual è la sua opinione sulla probabilità che la vita extraterrestre esista e sulla ricerca di segnali di vita intelligente?

«La ricerca di vita extraterrestre si è evoluta molto e si concentra sull’analisi delle atmosfere degli esopianeti, ossia quei pianeti che orbitano attorno a stelle lontane. Cerchiamo la presenza di gas come ossigeno, metano o dimetilsolfuro (prodotto da fitoplancton e alghe marine, responsabile del caratteristico odore di salsedine), composti che sulla Terra sono legati a processi biologici e che potrebbero indicare attività vitale anche altrove. Questo non significa necessariamente vita complessa o intelligente. Per quanto riguarda la vita intelligente, la ricerca è rivolta nello specifico a segnali tecnologici, come quelli raccolti dal progetto SETI, (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), programma scientifico internazionale che si occupa della ricerca di segnali radio o laser provenienti da civiltà avanzate. Il problema è enorme: è come cercare un ago nel pagliaio, e non sappiamo nemmeno se altre civiltà usino tecnologie simili alle nostre. Noi stessi emettiamo segnali nello spazio, radio, radar, laser, che potrebbero essere captati da altre civiltà. Sulla probabilità che esista vita extraterrestre, credo che la Terra non sia un’eccezione assoluta. Le sue condizioni sono favorevoli ma non uniche. Il concetto di intelligenza potrebbe essere, invece, diverso dal nostro punto di vista antropocentrico: forme di vita intelligente potrebbero assumere aspetti molteplici e sorprendenti, tutte meritevoli di esplorazione e comprensione.»

Quali sono i più grandi malintesi o miti sull’universo a cui le persone ancora credono?

«Uno dei miti più diffusi e sorprendenti riguarda l’astrologia. Nonostante le sue radici affondino nelle antiche credenze dei Sumeri, l’astrologia non ha alcuna base scientifica. È diventata un enorme business basato su informazioni volutamente generiche, studiate per adattarsi a chiunque. Un altro mito ancora molto radicato è quello dei “marziani”. Tutto è partito dall’astronomo Giovanni Schiaparelli, che nel 1877 osservò su Marte delle linee che chiamò “canali”. La traduzione in inglese, “canals”, suggerì che fossero opere artificiali. Percival Lowell, un astronomo americano, spinse questa idea immaginando ingegneri marziani capaci di costruire grandi sistemi idraulici. In realtà sappiamo che quei canali non sono altro che illusioni ottiche o formazioni naturali. Poi ci sono leggende più recenti, come quella dell’Area 51 e del presunto schianto di un UFO in Arizona nel 1947. È diventato un mito globale, ma non esistono prove concrete a sostegno di questa storia. Un altro caso curioso riguarda le mummie aliene portate in Parlamento in Messico: si trattava, in realtà, di bambini con gravi malformazioni, un inganno smascherato dagli esperti. Infine, l’idea che gli alieni vengano sulla Terra per salvarci è un racconto che continua a ispirare film e libri, ma nella realtà è solo un bel sogno. Anche i famosi cerchi nel grano, tanto discussi, hanno origini umane e sono facilmente riproducibili.»

Come nasce la sua passione per l’astrofisica?

«La mia non è una passione ancestrale. Non sono cresciuta immaginando di diventare un’astronoma. Da bambina, in realtà, volevo fare l’egittologa. Poi, ho scelto di studiare fisica, ma senza sapere con precisione cosa avrei fatto dopo. All’università, oltre ai corsi fondamentali, ho deciso di seguire anche lezioni facoltative, per esplorare varie branche della ricerca. Ho seguito un corso di astronomia, che però non mi colpì particolarmente. Quello che mi ha davvero travolta è stato un corso di fisica cosmica: lì ho scoperto l’esistenza dei raggi cosmici, particelle ad altissima energia che ci attraversano costantemente e che raccontano storie affascinanti, come la morte delle stelle che li producono. Dai raggi cosmici, il passo verso i raggi gamma è stato naturale, e così è iniziato tutto. Quello che mi piace dire ai ragazzi è: non sentitevi in colpa se non avete un sogno preciso o una passione innata. Ciò che conta è studiare qualcosa che vi incuriosisca, vi affascini e vi stimoli a imparare. Questo vi preparerà ai lavori che incontrerete lungo la strada. E, sicuramente, qualcosa accadrà.»

Cosa la affascina di più e quali le principali sfide del suo lavoro?

«Del mio lavoro mi affascina la sua continua evoluzione. C’è sempre un nuovo oggetto celeste, un nuovo tipo di radiazione o una nuova tecnologia da analizzare e comprendere. È un mestiere che impone di restare sempre attenti, aggiornati, curiosi. Non si può mai pensare di essere arrivati: la scienza è fatta per chi continua a farsi domande.

Le sfide sono numerose. Da un lato, c’è quella, straordinaria e complessa, di comprendere l’origine della vita, un tema al confine tra astrofisica, biologia e chimica. Dall’altro, ci troviamo ad affrontare una difficoltà sempre più concreta: la gestione della quantità enorme di datiche gli esperimenti moderni producono: i cosiddetti Big Data. Quando progettiamo una nuova missione o un nuovo esperimento, una delle preoccupazioni principali riguarda proprio la potenza di calcolo necessaria, lacapacità di archiviaree analizzaretutti quei dati in modo efficiente.»

La ricerca è un treno che non si ferma, crea consapevolezza, guida le azioni umane. Come potrà contribuire a cambiare in meglio la nostra vita e risolvere i problemi energetici e ambientali?

«La scienza può fare moltissimo, ma ha bisogno della fiducia del pubblico e particolarmente dei decisori politici. Se si continua a negare l’evidenza, come nel caso dei cambiamenti climatici che determinano eventi catastrofici sempre più ravvicinati, c’è un problema serio. Gli scienziati raccolgono dati, fanno modelli, elaborano previsioni. È vero, non sono sempre perfette, ma sono basate su evidenze, non su opinioni. Ho raccontato di recente la storia del buco dell’ozono: nel 2025 ricorre il 40° anniversario di uno studio scientifico che dimostrò quanto rapidamente stavamo distruggendo lo strato di ozono con l’uso di clorofluorocarburi, come quelli contenuti nelle bombolette spray. In quel caso, il mondo ascoltò la scienza: nel 1987 fu siglato il Protocollo di Montreal, uno dei più importanti accordi internazionali in materia ambientale e un esempio eccellente di collaborazione tra scienza, politica e diplomazia. Quell’accordo salvò letteralmente il nostro pianeta da un disastro globale. Oggi, purtroppo, ci sono politici che, invece di agire sulla base delle conoscenze scientifiche, prendono decisioni contrarie al bene comune. Negli Stati Uniti, per esempio, l’amministrazione Trump ha bloccato progetti per l’energia eolica che avevano già completato l’installazione delle torri: una decisione ideologica, non tecnica. La scienza può offrire soluzioni concrete ai problemi ambientali ed energetici. Ma serve volontà di ascoltarla e di agire.»

In Italia le donne sono ancora sottorappresentate nelle discipline STEM. Quali difficoltà ha riscontrato nel tuo percorso formativo e su cosa crede si possa far leva per stimolare i giovani ad indirizzare la loro scelta verso una carriera nel campo dell’astrofisica o della scienza in generale?

«Credo che uno dei miti da sfatare sia che la matematica, o le materie scientifiche in generale, siano “solo per pochi” o richiedano un “cervello speciale”. Non è così. La matematica è per tutti. Certo, può risultare difficile, ma non più del latino o del greco. Serve impegno, non genialità. Quello che le discipline STEM insegnano, e che considero un valore fondamentale, è la capacità di risolvere problemi. È una competenza universale, che resta valida soprattutto oggi, in un mondo in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tutto, e in cui non si ha certezza di quali lavori esisteranno tra dieci anni. Le carriere scientifiche non portano solo alla ricerca accademica: aprono a una molteplicità di opportunità. È anche questo che dobbiamo raccontare meglio ai giovani. Ho curato l’edizione degli atti del congresso “Donne tra le stelle”, ad Abano Terme, proprio per mostrare quanto già ci siano donne coinvolte in ambiti avanzatissimi: dall’ingegneria dei satelliti ai sistemi spaziali complessi. Imprenditrici e scienziate che lavorano in settori di altissima rilevanza scientifica e tecnologica. Saper affrontare i problemi complessi del mondo che cambia sarà la vera competenza vincente del futuro.»

Se potesse viaggiare nel tempo e assistere a un evento astronomico del passato, quale sceglierebbe e perché?

«Dal punto di vista della fisica, vorrei assistere all’eclisse solare del maggio 1919, quando il grande astronomo Arthur Eddington misurò la deviazione della luce delle stelle causata dalla gravità del Sole. Fu un esperimento rivoluzionario che confermò la teoria della relatività generale di Einstein. Un momento fondamentale non solo per l’astrofisica, ma per tutta la scienza moderna: la dimostrazione che lo spazio può essere curvato dalla massa. Dal punto di vista dell’emozione e della bellezza, tornerei al febbraio del 1987, quando nella Grande Nube di Magellano esplose una supernova, la prima visibile a occhio nudo dopo oltre 400 anni. È stato un evento straordinario: una ‘lampadina’ che si è accesa nel cielo dell’emisfero sud. La cosa buffa è che ero in Cile a osservare appena quindici giorni prima dell’esplosione. Se potessi, tornerei lì, solo un po’ più tardi.»

Ricordando Margherita Hack, siamo davvero “figli delle stelle”?

«Tutti gli atomi che compongono il nostro corpo e tutto ciò che ci circonda, fatta eccezione per l’idrogeno, provengono dalle stelle. Siamo letteralmente “figli delle stelle”. È una verità scientifica che rende la nostra connessione con l’universo poetica e reale.»

mail: madiamauro@womenlife.it